第6期:AI工具激增背后的开发者焦虑与理性选择

当AI编程工具层出不穷,从Cursor到Claude Code再到Amazon Kiro,开发者陷入了一个新的困境:为了20%的效率提升,是否值得花费80%的时间学习新工具?本期通过深度剖析工具迁移成本、使用频率与实际价值的关系,结合Vue 3.6无虚拟DOM、浏览器并发架构等前沿技术洞察,为陷入AI工具选择焦虑的开发者提供冷静思考的框架,探讨在技术快速迭代时代如何平衡学习投入与生产力提升。

对于所有的文章,我都会进行深度总结,可以先打开总结,如果看了总结之后,觉得有价值,再去看原文,因为原文可能会有很多细节,而总结会帮你过滤掉很多细节,只保留最重要的信息。

卷首语

随着 AI 编辑器竞争的加剧,我开始思考一个问题:我们真的需要不停地去学习这些新出来的 AI 工具吗?

从 Cursor 开始,我放弃使用几年的 WebStorm,转向 VSCode 生态。经过一段时间的适应,我发现在 Vue2 项目的支持方面,VSCode 有太多难以接受的问题,但遗憾的是目前公司的项目全是 Vue2。

前一段时间 Cursor 的定价风波后,很多人开始转向其他编辑器,比如 Trae、Claude Code,尤其是 Claude Code 这种 CLI 形式的 AI 工具,使用起来远没有 Cursor 直观。如果转向了 Claude Code,那么又需要花时间去适应、去学习。

而最近 Amazon 爆火的 Kiro 编辑器,又推出了一个 Spec 概念,实现了先写方案,再写代码的过程。

但我想说的是,现在程序界是否太浮躁了,各种论坛上充斥着你不使用这个AI,你就会被淘汰的论调,而且现在还出现了一个名词:古法编程。即不使用AI辅助进行编程。

我个人在使用这些 AI 工具的时候,我确实会择优选择,但是我发现在公司开发中,前端领域能用的上的次数不多,一天可能用不了几次,因为 AI 工具不能完美的复现 UI 图,也不能完整的理解产品逻辑,我依然不能不写一行代码就实现产品需求,可能百分之80的代码依然是我手写,只有百分之20的代码是我用AI辅助写的。

那么为了这百分之20的效率去花百分之80的时间接触、学习 AI 工具是否有必要?

似乎 AI 工具已经成为了一个新的心智负担。

我目前觉得 AI 编程对于个人开发才是史诗级加强,因为个人开发的程序往往没有公司项目那么庞大、复杂,而且也不需要遵守 UI 图,不需要被各部门验收,只需要产品好看、能跑、没有太大问题就行,所以我经常刷到那些一天开发6个程序的开发者。

至于是否值得花那么多时间去学习 AI 工具,没有一个标准答案。

本周头条

1、Trae 发布了它的 2.0 版本,新增 SOLO 模式。

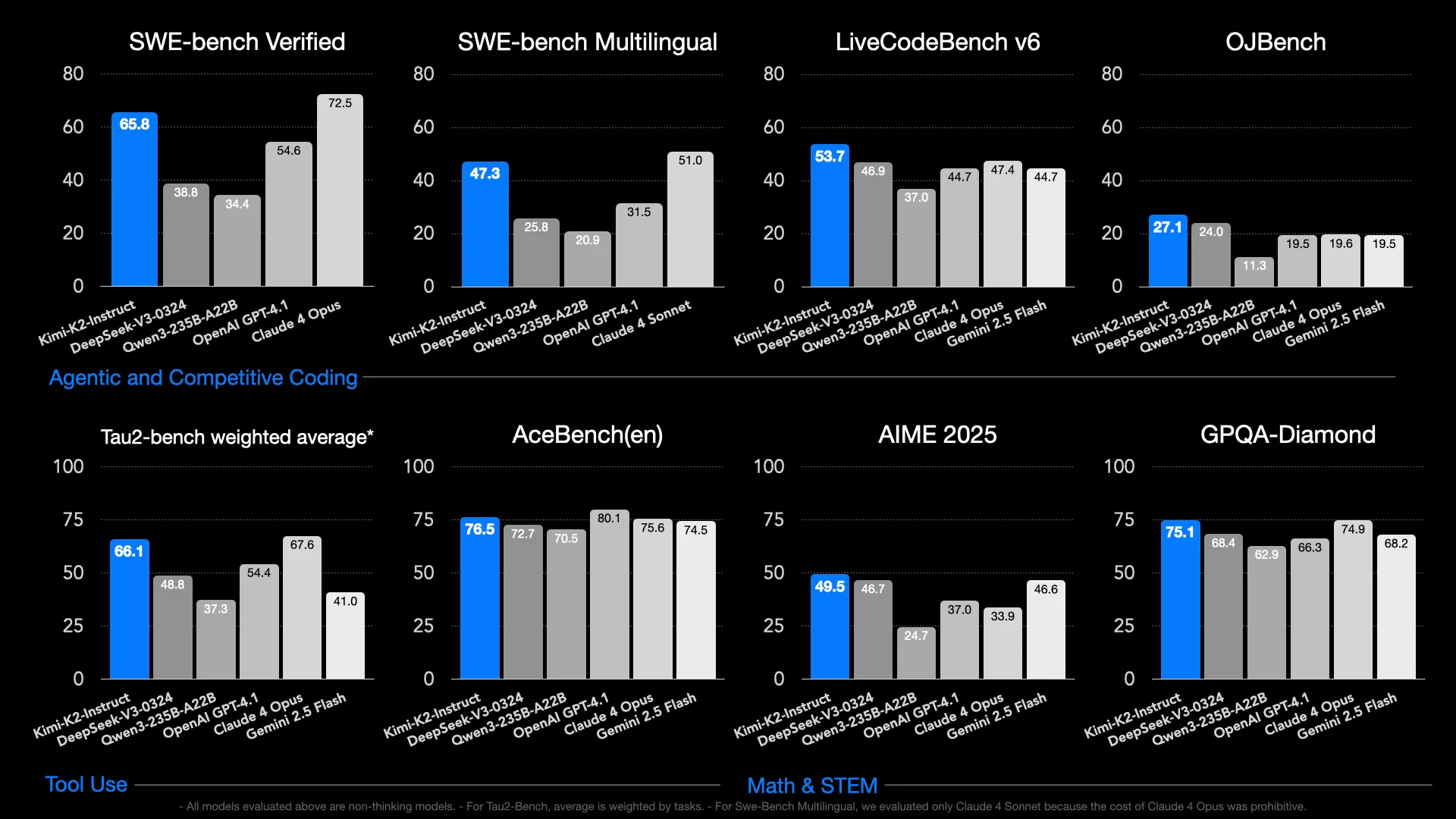

2、Kimi K2 由于其在编码上获得了极高的成绩,许多开发者选择了用 kimi K2 替代 Claude,因为 Kimi K2 API 更为便宜,同时可以替代 Claude 在 Claude Code 中使用。

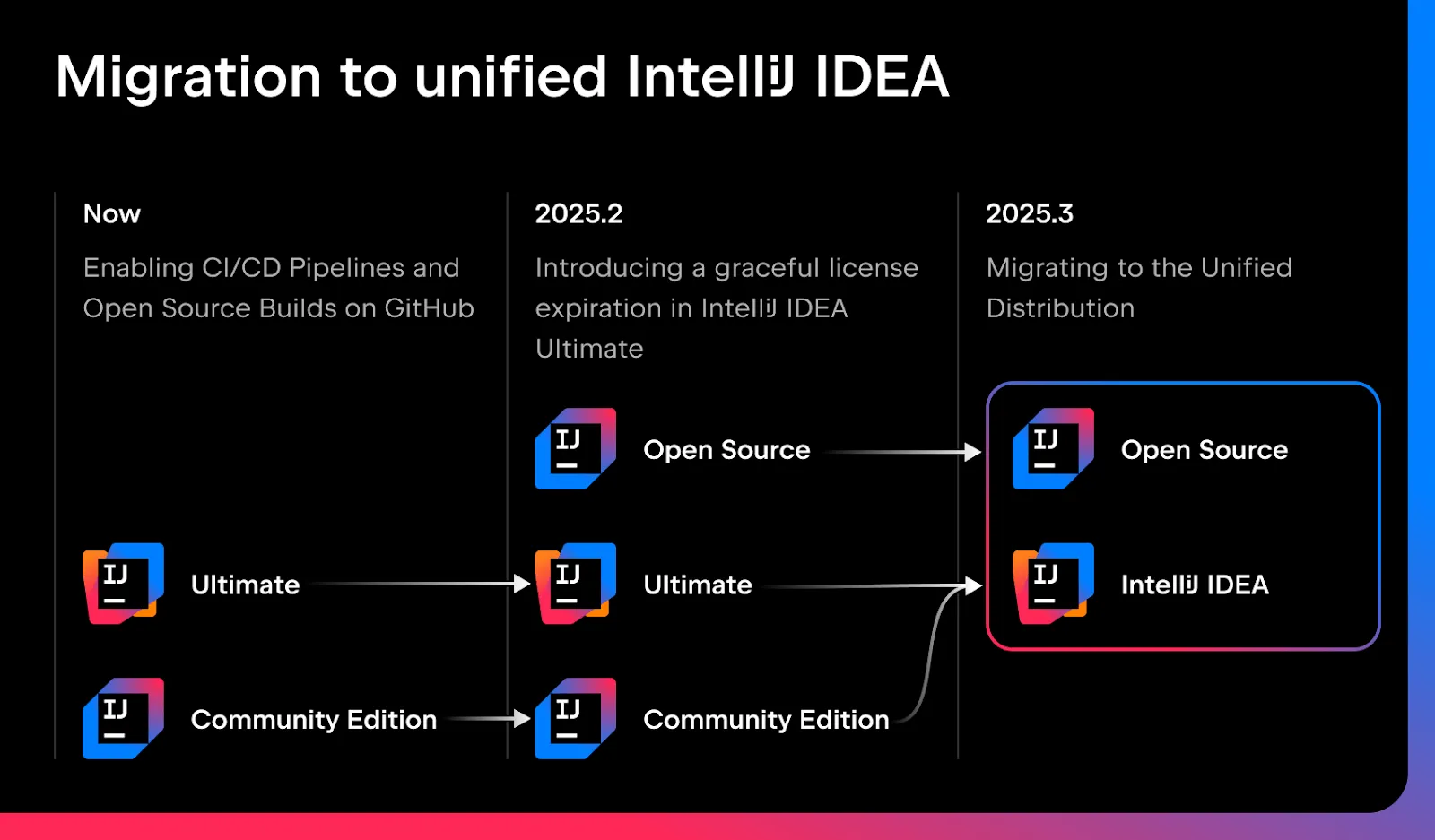

3、IntelliJ IDEA 将于 2025.3 起转向统一发行版,所有用户仅需下载一个安装包,免费功能大幅扩展,Ultimate 功能需订阅解锁。开源承诺不变,部分专有功能以插件形式免费提供,旨在提升体验、简化维护并惠及更广泛开发者群体。

4、Grok最近又掀起波澜,发布了一个可以互动的虚拟二次元对话模式,可以聊很多限制内容。

5、Gemini Embedding 模型正式上线,支持 100+ 语言和灵活维度调整,性能领先同类产品,API 免费试用。

6、Kiro是AWS新推出的AI开发工具,强调以规范驱动开发流程,自动生成设计文档和任务,并通过hooks实现自动化操作,提升团队协作和代码质量,预览期免费,后续按使用量收费,

7、Nuxt 4 聚焦开发体验升级,重构项目结构与数据层,强化 TypeScript 支持,显著加快 CLI 启动与开发速度。升级路径友好,Nuxt 3 项目可平滑迁移,Nuxt 2 兼容性移除。未来将持续维护 Nuxt 3,并快速推进 Nuxt 5,带来更多性能与功能创新。新版本还将陆续引入 SSR 流式渲染、内置缓存、动态路由等特性,持续完善生态,助力开发者高效构建现代 Web 应用。

推荐阅读

读了这篇文章,我非常有感触,在现在这个信息爆炸的时代,似乎我们总是被要求:你应该怎么做。而我们从不问自己:我想要怎么做。最近我读了《蛤蟆先生去看心理医生》,其中有一句话我也送给正在读文章的你:你还要为自己的不快乐责怪别人多久。

深度总结

年轻癌症患者的心理与生活转变

文章聚焦于多位年轻癌症患者的真实经历,剖析他们在确诊重症后心理和生活方式的变化。作者通过具体案例,展现了疾病带来的“轻松感”及其背后的深层原因。

逼近死亡后的“轻松感”

19岁的大热在被确诊结肠癌后,经历了手术和化疗。她原本是顺从父母的“乖乖女”,但疾病让她获得了前所未有的勇气。她开始尝试独自旅行、兼职、染发、打唇钉等,以前被视为“叛逆”的行为。疾病成为她突破自我、体验人生的契机。她坦言,只有在逼近死亡时,才真正感受到“活着”的意义。

生活重心的转移

21岁的小余在确诊霍奇金淋巴瘤后,治疗期间将全部注意力转向自身体验。她利用治疗间隙旅行、学习新技能,关注个人感受而非外界评价。她认为,疾病让她获得了“戴着枷锁的自由”,即身体受限但精神获得释放。她与其他病友交流后发现,许多人在重病后才敢于追求真正想做的事。

“破问题”与内耗

患者普遍提到,疾病让许多原本困扰自己的“破问题”变得微不足道。大热长期受到母亲的高压管教,小余则因工作压力和自我怀疑而失眠。癌症成为她们摆脱外界期待、专注自我的转折点。她们在治疗期间获得了难得的“为自己而活”的时间。

慢下来后的自我觉察

33岁的春迟在被查出乳腺癌后,生活节奏被迫放慢。她第一次体验到无负罪感的休息,开始关注日常生活的细节。治疗结束后,她发现自己变得更能拒绝无谓的工作要求,精神状态反而优于生病前。她强调,慢下来后幸福感提升,能够接受自己只是普通人,允许自己犯错。

结论

文章通过多个案例,揭示了年轻癌症患者在面对生死时,如何重新审视生活重心,减少内耗,获得精神自由。疾病虽然带来身体痛苦,却也促使他们更关注自我,体验生活本身的价值。

2、Next.js 应用变慢的 8 个原因及解决办法(中文)

本文系统梳理了 Next.js 应用常见的八大性能瓶颈,包括感知性能、混合渲染、数据获取、路由、包体积、水合、缓存和媒体资源,并针对每一项给出实用优化策略。核心观点是:性能不仅取决于技术指标,更取决于用户的主观体验。通过并行数据获取、动态代码分割、智能缓存和图像优化等手段,开发者可显著提升加载速度和交互流畅度。移动端优化尤为重要,性能监控和持续改进应贯穿开发全流程。最终目标是让用户“感受到”速度,实现技术与体验的双重提升。

深度总结

1. 感知性能不足

用户对应用速度的感知,往往比实际加载速度更重要。即使数据获取较快,如果页面在加载时没有任何反馈,用户也会觉得慢。React Suspense 能通过骨架屏等占位符,提升等待时的体验。例如,页面内容尚未加载时,先展示骨架屏,用户会感觉响应更快。

2. 混合渲染带来的性能挑战

Next.js 结合了服务器端渲染(SSR)和客户端单页应用(SPA)两种模式。首次加载时,服务器渲染完整 HTML,利于 SEO 和首屏速度。后续导航则切换为 SPA,提升交互流畅性。问题在于,服务器和客户端各自的性能瓶颈会叠加。例如,服务器响应慢和客户端包体积大,会导致整体体验下降。优化时需兼顾两端,避免单一侧重。

3. 数据获取过慢且顺序执行

常见的性能瓶颈是数据获取串行执行。每个请求等待上一个完成,导致总耗时累加。通过 Promise.all 并行请求无依赖的数据,可以显著缩短加载时间。例如,用户信息、仪表盘数据、通知等可同时获取,减少等待。

4. 路由触发不必要的服务器往返

App Router 配置不当时,页面间导航会频繁触发服务器渲染,降低响应速度。对于无需 SEO 的页面,建议采用客户端渲染(CSR),数据在前端获取,避免每次导航都请求服务器。对于需要 SSR 的场景,可结合服务器组件和客户端组件,实现初始加载快、后续导航流畅。

5. JavaScript 包体积过大

包体积直接影响页面可交互时间。常见问题包括全量引入大型库、重型组件未做代码分割。Next.js 支持基于路由和组件的代码分割。通过 next/dynamic 动态导入,仅在需要时加载特定组件,减少初始包体积。使用 @next/bundle-analyzer 工具可分析包体积构成,定位优化点。

6. React hydration 阻塞交互

水合过程会阻塞页面交互,尤其在组件树复杂时更明显。Next.js App Router 支持 React 服务器组件,允许只为需要交互的部分水合,其他部分仅输出 HTML。这样可以减小客户端 JavaScript 体积,加快页面可用速度。

7. 缓存策略不当

未合理缓存数据会导致重复请求,增加服务器压力和响应延迟。对于不频繁变化的数据,建议使用 SSG 或 ISR,预生成页面并定期再生。API 层可通过 unstable_cache 或设置缓存头,减少数据库压力。合理缓存能显著提升响应速度和系统稳定性。

8. 媒体资源未优化

未压缩或未懒加载的图片会拖慢页面加载,尤其在移动端影响更大。Next.js 提供 next/image 组件,支持响应式尺寸、懒加载和格式转换。合理设置图片尺寸和优先级,能提升最大内容绘制(LCP)指标。对于图片画廊等场景,建议分批加载,避免一次性加载全部图片。

移动端优化的重要性

移动设备网络和硬件性能有限,对包体积和资源加载更为敏感。优化策略包括最小化 JavaScript 包体积、优化图片资源、合理设置加载状态。确保应用在低端设备和慢速网络下依然可用,是性能优化的关键目标。

性能优化的衡量与持续改进

性能优化是持续过程。应结合 Next.js 内置分析、Lighthouse、真实用户监控等工具,定期评估关键指标。每次新功能开发或依赖引入,都需关注对性能的影响。优先解决影响最大的瓶颈,逐步提升整体体验。

React 从 Facebook 内部工具演变为全球主流前端库,始终坚持“状态驱动 UI、逻辑可组合、关注点以功能为中心”的理念。JSX、虚拟 DOM、Fiber 架构和 Hooks 等创新,推动了性能、可维护性和开发体验的持续提升。React 18/19 通过并发特性、Suspense、原生数据请求和 Server Components,统一了异步渲染与服务端能力,极大简化了复杂应用开发。未来,React 以 Activity API 和自动编译优化等实验特性,继续引领前端技术革新,成为生态繁荣、持续进化的典范。

深度总结

React 的历史与演进

React 起源于 2011 年 Facebook 内部对广告系统开发效率的需求。Jordan Walke 认为传统 MVC 模式难以满足复杂应用的状态管理,于是着手开发了 React 的前身。2012 年,Instagram 团队成为首个在生产环境中使用 React 的团队。2013 年,React 在 JSConf US 正式开源。

JSX 与模板语法

React 早期提出“用 JavaScript 写 HTML”,即 JSX。JSX 允许开发者直接在 JavaScript 代码中描述 UI 结构,避免了传统模板语言的局限。JSX 不是字符串,而是编译为 React.createElement 调用,这带来了更好的类型安全和调试体验。

关注点分离的新理解

React 鼓励按功能模块组织代码,而非按文件类型分离。这种方式有助于维护和理解大型项目,提升了开发效率。

状态驱动的 UI 描述

React 的核心思想是用“任意时刻的状态”描述 UI。与 Backbone.js 等框架手动同步数据和视图不同,React 通过 render 方法将状态映射为 UI。每次状态变化都会重新渲染组件,保证视图与数据一致。

虚拟 DOM 与性能优化

React 引入虚拟 DOM(VDOM),在内存中维护一份 DOM 副本。每次状态变化时,React 先在 VDOM 中计算差异,再最小化地更新真实 DOM。这一机制显著提升了大型应用的性能。

组件模型的演变

React 最初采用类组件(class-based components),支持组合和复用 UI,但类组件的逻辑难以复用。社区提出高阶组件(HoC)作为解决方案,但存在类型检查和可读性问题。2015 年,函数组件(function components)被引入,简化了无状态组件的写法,但无法管理状态。

Hooks 的引入

React 16.8 推出 Hooks,允许函数组件拥有状态和副作用管理能力。自定义 Hook 进一步提升了逻辑复用性。Hooks 需要遵循一套严格的规则,如只能在顶层调用、名称以 use 开头等。

幂等性与副作用管理

React 强调组件渲染的幂等性。React 18 在开发模式下通过

Fiber 架构与新特性

React 16 引入 Fiber 架构,实现了任务的暂停、恢复和优先级调度。Fiber 支持错误边界(Error Boundaries)、懒加载(lazy loading)、Suspense 等特性。错误边界允许局部捕获渲染错误,Suspense 统一管理异步加载状态。

并发特性

React 18 推出并发特性(Concurrent Features),如 useTransition、useDeferredValue、startTransition。开发者可以将高优先级任务(如输入)与低优先级任务(如大列表渲染)分离,提升交互流畅度。

原生数据请求支持

React 19 引入 use API,结合 Suspense 实现原生数据请求。开发者可将 Promise 传递给子组件,Suspense 统一处理加载状态。相比传统的 props 传递和状态提升,这种方式简化了代码结构,提升了可维护性。

服务端渲染与 Server Components

React 早期支持服务端渲染(SSR),但存在客户端重复渲染的问题。React 19 稳定了 Server Components,结合 Next.js 实现了服务端与客户端的高效协作。服务端组件可直接使用 async/await 获取数据,客户端只需渲染必要部分,减少重复计算。

Server Actions 与 useActionState

Server Actions 允许在服务端处理表单提交,结合 useActionState 实现无刷新、响应式的状态更新。即使用户禁用 JavaScript,表单也能正常提交,提升了兼容性和用户体验。

未来展望

React 正在开发 Activity API,实现隐藏组件时保留状态。React Compiler 计划自动优化代码性能。所有新特性均可追溯到 React 早期的设计理念:状态抽象、逻辑组合、异步流程控制、客户端与服务端解耦、自动化性能优化。这种连贯性和持续优化推动了 React 的不断进化。

4、一个 200 美元的 AI 浏览器,想重新教会我「上网」(中文)

Comet 浏览器以 AI 驱动的“思考伙伴”定位,重构信息整合与自动化体验,虽具突破性但高门槛与用户习惯挑战并存,能否引领浏览器革命取决于市场与用户的适应与接受。

深度总结

AI 浏览器的演进与 Comet 的定位

AI 浏览器领域正在经历快速变革。早期产品如 Arc 试图重塑用户交互,Opera Neon展示了“代理”能力,OpenAI也有传闻将推出浏览器。Perplexity 近期发布的 Comet,定位为“AI Agent 原生”浏览器,强调从“浏览”到“思考”的转变。Comet 目前仅对高价订阅用户和部分邀请码用户开放,定价每月 200 美元。

Comet 的核心理念与功能

Comet 关注的不仅是信息访问,更在于信息的理解与运用。传统浏览器将每个标签页视为信息孤岛,Comet 试图将这些孤岛连接,形成统一的智能体。其界面更像智能手机桌面,用户可通过 Comet Assistant 统一调度各类任务。

Comet Assistant 的两大能力:一是超越单一页面的情境感知,二是代理执行。举例来说,用户在做相机选购调研时,可以让助手综合多个标签页的信息,自动生成对比表格和深度报告。助手能够读取网页、视频字幕、论坛讨论等多源内容,整合为结构化输出。

在专业场景下,Comet 支持跨文档操作。例如,用户可指令助手从 PDF 提取数据,填充到 Google Docs,并生成战略建议。整个过程无需手动切换页面,AI 直接完成内容提取、格式调整和文档编辑。

本地自动化与隐私设计

Comet 支持本地自动化操作,AI agent 可在本地浏览器执行批量网页操作、表单自动化、跨平台任务等,无需云端环境。这一设计减少了重复登录和数据泄露风险。Comet 会请求日程、邮件等权限,以实现更个性化的服务,但所有操作均在本地完成。

三种AI浏览器路径的对比

当前AI浏览器主要有三种发展路径:

- 工具增强派:如集成 Gemini 的 Chrome、Copilot 的 Edge,将AI作为功能集成,提升效率但不改变基本形态。

- 代理执行派:AI可主动操作浏览器,生成报告或应用,具备初级助理能力。

- 环境重构派:如 Comet,主张浏览器本身即为AI环境,统一信息流,支持对话式、智能交互。

Comet 选择了最激进的“环境重构”路线,目标是让用户将浏览器视为“思考伙伴”,而非被动信息窗口。

用户门槛与习惯挑战

Comet 的高价策略引发争议。仅对高价订阅用户开放,限制了早期口碑传播。更深层的挑战在于用户习惯。Arc 的经验表明,过于激进的创新会增加学习成本,用户可能在体验到价值前就放弃。Comet 的会话式体验对部分用户有显著提升,但对习惯于传统标签页操作的用户来说,转变成本较高。

技术基础与未来展望

Comet 基于 Chromium 开发,兼容大部分 Chrome 扩展,保证了基础体验的稳定性。其核心价值在于对未来浏览器形态的重新定义:前台交互简洁,后台由AI理解上下文、串联信息、主动执行任务。Comet 的出现是对行业和用户的一次未来提问,能否成功取决于技术迭代、商业策略以及用户是否愿意适应新的信息交互方式。

5、浏览器是如何 “多开” 的?从进程到线程,拆解浏览器的并发逻辑(中文)

Chrome 采用多进程+多线程架构,每个标签页和功能模块独立运行,主线程负责 JS 和渲染但互斥,事件循环和异步线程提升并发能力,隔离性和安全性显著增强,合理任务拆分和 Web Worker 可优化性能和流畅度。

深度总结

浏览器多开与并发架构解析

现代浏览器能够同时打开多个网页且保持流畅,核心在于其多进程架构。以Chrome为例,每个标签页通常对应一个独立的渲染进程。即使某个页面崩溃,其他页面依然可以正常运行。这种设计提升了稳定性和安全性。

CPU并发与时间片轮转

CPU核心数量有限,但操作系统通过“时间片轮转”技术实现并发。每个任务被分配一个极短的时间片,CPU在任务间高速切换。虽然本质上同一时刻只处理一个任务,但切换速度让用户感觉多个任务在同时进行。

进程与线程的区别

进程是资源分配的最小单位,拥有独立的内存空间和系统资源。线程则是CPU调度的最小单位,属于进程内部。多个线程共享进程资源,但各自拥有独立的调用栈和寄存器。进程间通信复杂,线程间通信高效但需注意数据竞争。

| 对比项 | 进程 | 线程 |

|---|---|---|

| 资源分配 | 独立 | 共享 |

| 通信方式 | IPC | 共享内存 |

| 创建/销毁 | 开销大 | 开销小 |

| 切换开销 | 高 | 低 |

| 并发性 | 多进程并发 | 单进程多线程并发 |

| 健壮性 | 崩溃互不影响 | 崩溃影响整个进程 |

Chrome多进程架构

Chrome主要进程包括:

- 浏览器主进程:负责界面、标签管理、存储等。

- 渲染进程:每个标签页一个,负责HTML、CSS、JS解析与渲染。

- 网络进程:处理网络请求。

- GPU进程:负责图形渲染与加速。

- 插件进程:为每个插件单独分配。

这种架构带来进程隔离,提升了安全性和性能。渲染进程崩溃不会影响其他页面。

渲染进程的多线程协作

每个渲染进程内部包含多个线程:

- 主线程:解析HTML、CSS,构建DOM和CSSOM,执行JS,完成布局和渲染树生成。

- 合成线程:负责分层与合成,交由GPU绘制。

- 光栅化线程:将合成层转为位图。

- 定时器线程:处理setTimeout、setInterval。

- 网络线程:处理fetch、XMLHttpRequest等。

主线程为单线程,JS执行和DOM渲染共用,导致长时间JS运行会阻塞页面渲染。

JS单线程与事件循环

JavaScript主线程为单线程,但浏览器通过多线程和事件循环机制支持异步任务。事件循环包括调用栈、任务队列(宏任务与微任务)、Web API等。异步任务如setTimeout、fetch由浏览器其他线程处理,完成后将回调放入任务队列,主线程空闲时执行。

渲染与JS执行的互斥

JS执行与DOM渲染互斥。JS长时间运行会阻塞渲染,导致页面卡顿。例如,复杂计算或大量DOM操作会让页面无响应。优化方式包括将长任务拆分为小任务(如用requestAnimationFrame、setTimeout分批执行),或使用Web Worker将耗时计算移出主线程。

微任务与宏任务

微任务(如Promise.then)优先级高于宏任务(如setTimeout)。每次调用栈清空后,先处理所有微任务,再执行一个宏任务。

结论

现代浏览器通过多进程架构实现高效并发与稳定性。进程与线程各司其职,协同完成渲染、网络、脚本执行等任务。理解这些底层机制,有助于开发者优化前端性能与用户体验。

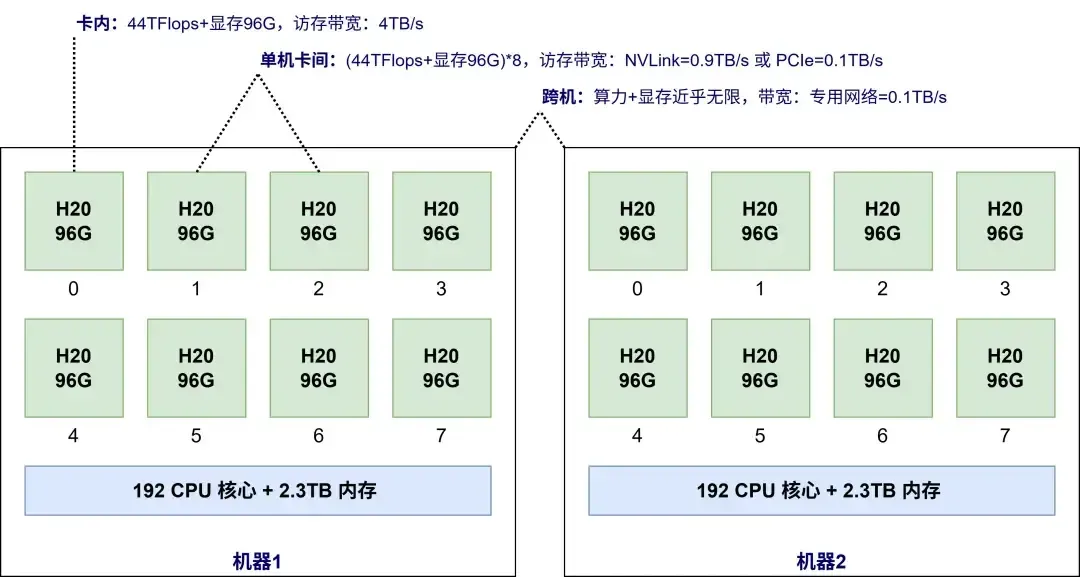

AI系统设计正从分布式CPU架构转向以GPU为核心的集中式“AI大型机”,以满足大模型对算力和带宽的极致需求。PyTorch主导软件生态,分布式并行和批处理等技术应对训练与推理的存储、速度和延时挑战,传统工程经验在新硬件范式下依然适用。

深度总结

硬件演进

AI基础设施的核心已从CPU转向GPU。传统系统以CPU为中心,依赖多线程和分布式架构,主要瓶颈在网络I/O和CPU核心数量。AI Infra则以GPU为核心,强调高吞吐的浮点计算。以H20 GPU为例,单卡96GB显存,算力和带宽远超主流CPU。大模型如LLM在生成每个token时需读取全部模型参数,传统CPU+内存架构难以满足计算密度需求,GPU成为主力,CPU则退居为数据搬运和辅助处理。

硬件架构也从“去IOE”分布式理念回归到类似“AI大型机”的集中式设计。千亿参数模型训练需数百甚至上千张GPU协同,依赖专用网络互联,追求极致性能和可靠性。虽然短期内集中式架构难以改变,但长期来看,行业有望重演“去IOE”历史,实现“AI去NVIDIA化”。

软件演进

AI应用的软件范式已从传统的增删查改转向模型训练与推理。深度学习框架(如PyTorch)成为事实标准,极大降低了AI开发门槛。开发者无需关注底层数学和GPU编程细节,只需专注于模型结构和创新。

GPU编程虽非大多数AI应用的必需,但在模型创新和性能优化场景下不可或缺。Triton语言为GPU kernel开发提供了更友好的语法和生态,降低了学习曲线。Python已成为AI Infra的主力语言,随着模型优化需求提升,模型部署越来越难以脱离Python环境。

模型训练的挑战

大模型训练面临存储和算力的双重挑战。以DeepSeek-R1为例,模型体积高达670GB,单台服务器虽可勉强容纳,但中间激活(activation)带来的显存消耗远超模型本身。中间激活的空间复杂度与输入长度平方成正比,极易引发OOM问题。

为解决单机存储瓶颈,业界采用模型并行,将大模型拆分分布到多张GPU上协同训练。分布式训练虽提升了速度,但通信和同步带来的开销使算力增长难以线性扩展。通过通信计算重叠等方法,可提升GPU利用率,减少等待和资源浪费。

模型推理的挑战

推理阶段的成本和挑战不亚于训练。推理需兼顾高吞吐和低延时。为降低延时,AI Infra采用CUDA Graph等技术,将多次GPU操作合并为DAG一次性提交,减少CPU与GPU间的通信开销。KV Cache通过空间换时间,避免重复计算,提升推理效率。流式响应则优化用户体验,使首token或首帧结果能即时返回。

提升吞吐量的关键在于提高GPU利用率。传统批处理将多个请求合并,提升单位时间处理能力,但在LLM等场景下,因请求长度差异大,资源利用率不高。连续批处理则允许请求动态加入和释放,显著提升GPU资源利用率,已成为主流推理框架的标配。

结语

AI Infra的工程挑战本质上是计算、存储、通信等老问题在新硬件和新场景下的再现。方法论和技术积累依然可以迁移和延续,只是战场从CPU转向了GPU。对于有志于深入AI系统设计的工程师,理解这些底层变化和工程挑战,是构建高效、可靠AI应用的基础。

7、Vue 3.6 将正式进入「无虚拟 DOM」时代!(中文)

Vue 3.6 的 Vapor Mode 通过彻底移除虚拟 DOM,将模板编译为原生 DOM 操作,显著提升性能并大幅缩减包体积,开发者仅需一行配置即可切换,兼容性与迁移成本极低,标志着 Vue 在前端框架性能与开发体验上的又一次重大飞跃。

深度总结

Vue 3.6:迈向无虚拟 DOM 的新阶段

Vue 3.6 引入了 Vapor Mode,这一模式在编译阶段直接将模板转化为原生 DOM 操作,彻底绕过虚拟 DOM(VNode)和 diff 过程。开发者无需更改现有的单文件组件结构,只需在 <script setup> 标签上添加 vapor 属性即可启用。响应式系统依然保留,但运行时不再生成 VNode,模板在编译期就被转化为精准的 DOM 操作指令。

Vapor Mode 的核心特性

- 完全可选,旧代码与新模式可共存。

- 仅支持

<script setup>的单文件组件。 - 性能表现与 Svelte、Solid 等无虚拟 DOM 框架持平,部分场景下更优。

- 包体积显著缩小,官方数据表明 Hello World 体积从 22.8 kB 降至 7.9 kB,复杂列表 diff 性能提升 40%,内存峰值降低 42%。

适用场景与限制

Vapor Mode 目前处于 alpha 阶段,官方建议在性能敏感的页面(如首页、营销页)或新项目中试用。对于依赖 Nuxt、Transition、KeepAlive 的项目,或深度嵌套第三方 VDOM 组件库的场景,暂不推荐整体迁移。API 尚未完全对齐,部分高级特性仍在完善中。

常见开发者疑问

- 旧代码无需大幅修改,只需在

<script setup>标签上加vapor属性。 - 自定义指令迁移更为简便,官方已提供 codemod 工具。

- 使用 Element Plus、Ant Design Vue 等组件库时需引入

vaporInteropPlugin,但复杂组件可能存在兼容性问题。 - TypeScript 支持保持一致,新增

VaporComponent类型已同步至核心库。 - 性能基准与 React Forget、Angular Signal 等同类方案相当,但迁移成本更低。

启用方式示例

- 纯 Vapor 应用:使用

createVaporApp创建应用。 - 现有项目混用:引入

vaporInteropPlugin,在需要的组件上开启 Vapor Mode。

发展脉络与未来展望

自 2014 年 Vue 推出响应式系统以来,框架不断优化开发体验。Vapor Mode 的出现,标志着 Vue 在性能和开发者体验上的又一次重大进步。官方预计 3.6 正式版将在第三季度发布,当前阶段适合尝鲜和反馈问题。

8、Claude Code revenue jumps 5.5x as Anthropic launches analytics dashboard(英文)

Anthropic发布Claude Code分析仪表盘,助力企业量化AI编程助手投资回报。新功能支持多维度使用与成本追踪,推动AI开发工具从试点走向核心基础设施,满足企业对AI生产力提升的可衡量性需求。

深度总结

Claude Code 推出企业级分析面板

Anthropic 正式发布了 Claude Code 的全新分析面板,专为企业级用户设计。该面板为工程管理者提供了详尽的使用数据,包括代码建议的接受行数、建议采纳率、用户活跃度、总支出、单用户日均支出以及单用户日均接受行数。这些数据有助于管理者评估团队对 AI 编程工具的实际利用情况,判断投资回报。

解决企业对 AI 工具可见性的需求

随着 AI 编程助手逐步成为开发流程的标配,企业对工具效能的可见性需求日益增长。Claude Code 的分析面板不仅能追踪代码提交和 Pull Request,还能细化到每位用户的使用和成本分布。通过这些元数据,管理者可以识别哪些团队或个人从高价 AI 工具中获益最多,进而优化资源配置。

数据隐私与权限控制

面板仅收集元数据,不涉及具体代码内容,避免了对员工隐私的侵犯。企业可通过角色权限控制,灵活配置哪些成员可以访问使用数据,兼顾数据安全与管理需求。

Claude Code 收入与用户激增

自 Claude 4 模型发布以来,Claude Code 的活跃用户数增长了 300%,收入提升了 5.5 倍。客户涵盖 Figma、Rakuten、Intercom 等知名科技公司。Anthropic 将 Claude Code 定位为高端企业级产品,强调其“agentic”能力——不仅能补全代码,还能理解整个代码库,跨文件协同修改,并深度集成现有开发流程。

市场竞争与“agentic”趋势

AI 编程助手市场竞争激烈。GitHub Copilot、Cursor、Windsurf 等产品各有侧重。Claude Code 通过提供组织级分析和 agentic 能力,试图满足企业对全局洞察的需求。Amazon、Microsoft、Google 也在加速布局,推动 AI 助手从单一补全工具向自主代理(agentic)方向演进。

企业级 AI 部署的未来

企业正从试点阶段迈向大规模部署,对 AI 工具的 ROI 和实际效能提出更高要求。分析面板为企业提供了量化 AI 影响力的基础,使管理者能够像监控服务器和代码提交一样,系统性地衡量 AI 对开发效率的提升。这一能力将成为未来企业级 AI 工具不可或缺的组成部分。

卷尾语

为什么这期内容变少了?

经过一个多月的周刊编写,我浏览了大量的内容,我个人接受到了庞大的输入,但是我逐渐开始发现信息的同质化非常严重,似乎一段时间内翻来覆去就是那么些内容,我对于信息也变的更加的挑剔。

没人看还继续写是否有意义?

我觉得对我的意义是非常大的,周刊给了我非常大的让我每周都会去寻找大量的内容来进行输出的动力,不知不觉间也获得了大量的输入,对我自己来说也扩大了知识面,接触到了更全面的信息。

编写周刊遇到的困难是什么?

寻找优质内容是一个非常繁琐的工作,虽然我使用了 AI 评分的方式,但是 AI 并不能准确的识别这条内容的价值,还需要主动审核上千条内容,然后这些内容99%都是低质量内容。

后续的计划?

我想要将周刊的范围扩大,不仅仅聚焦于前端,聚焦于更多的,对开发者有提升以及有帮助的资讯。